JUEVES ESI – LECTURA CRITICA 2

Quiz Summary

0 of 41 Questions completed

Questions:

Information

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading…

You must sign in or sign up to start the quiz.

You must first complete the following:

Results

Results

0 of 41 Questions answered correctly

Your time:

Time has elapsed

You have reached 0 of 0 point(s), (0)

Earned Point(s): 0 of 0, (0)

0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)

Categories

- Lectura Crítica 0%

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- Current

- Review

- Answered

- Correct

- Incorrect

-

Question 1 of 41

1. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 26 A 29 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El origen del mal

En un bosque vivía un ermitaño que entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente y empezaron a discutir sobre el origen del mal.

–El mal procede del hambre –declaró el cuervo–. Cuando uno come hasta hartarse las cosas se le antojan color rosa. Pero, amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan hermosa la naturaleza. ¡Qué desasosiego! ¡Qué intranquilidad siente uno! Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él, ciegamente. Ni palos ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¡Cuántos perecemos víctimas del hambre! No cabe duda de que es el origen del mal.

El palomo intervino. –El mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Más ¡ay!, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella. Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado. Empezamos a buscarla por doquier, con loco afán. Y si desaparece, uno no come ni bebe; no hace más que buscarla y llorar. ¡Cuántos mueren así entre nosotros! Ya ven que todo el mal proviene del amor.

–No; el mal no viene ni del hambre ni del amor -arguyó la serpiente-. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos entonces todo iría bien. Pero, cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, todo nos ofusca. Sólo pensamos en descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, nos retorcemos tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie; mordería uno a su propia madre; podríamos comernos a nosotros mismos. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira.

El ciervo no fue de este parecer. –No; no es de la ira ni del amor ni del hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Podemos defendernos de un animal pequeño, con nuestros cuernos, y la huida nos preserva de los grandes. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita, como si fuera a salirse del pecho, y echamos a correr. Siempre estamos alerta, llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. Por eso el origen del mal está en el miedo.

Finalmente intervino el ermitaño:

–No es el hambre, el amor, la ira ni el miedo, la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo.

León Tolstoi

Tomado y adaptado de: Tolstoi, L. (s.f.). El origen del mal. Recuperado de https://ciudadseva.com/texto/el origen-del-mal/

26. Un enunciado que expresa una opinión similar a la del ermitaño es:

CorrectIncorrect -

Question 2 of 41

2. Question

27. En el texto anterior, los personajes

CorrectIncorrect -

Question 3 of 41

3. Question

28. En el texto, la serpiente intervino luego de que lo hicieran

CorrectIncorrect -

Question 4 of 41

4. Question

29. Con la expresión “En tales momentos no se tiene piedad de nadie; mordería uno a su propia madre; podríamos comernos a nosotros mismos”, la serpiente afirma que la ira es

CorrectIncorrect -

Question 5 of 41

5. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 30 Y 31 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

DEL DEBER DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL (1849)

Creo de todo corazón en el lema “El mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos”, y me gustaría verlo, hacerse efectivo más rápida y sistemáticamente. Bien llevado, finalmente resulta en algo en lo que también creo: “El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto”. Y cuando los pueblos estén preparados para ello, ése será el tipo de gobierno que tengan. En el mejor de los casos, el gobierno no es más que una conveniencia, pero en su mayoría los gobiernos son inconvenientes y todos han resultado serlo en algún momento. Las objeciones que se han hecho a la existencia de un ejército permanente, que son varias y de peso, y que merecen mantenerse, pueden también por fin esgrimirse en contra del gobierno. El ejército permanente

es sólo el brazo del gobierno establecido. El gobierno en sí, que es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto al abuso y la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo.Somos testigos de la actual guerra con México, obra de unos pocos individuos comparativamente, que utilizan como herramienta al gobierno actual; en “principio, el pueblo no habría aprobado esta medida. Pero, para hablar en forma práctica y como ciudadano, a diferencia de aquellos que se llaman “antigobiernistas”, yo pido, no como “antigobiernista” sino como ciudadano, y de inmediato, un mejor gobierno. Permítasele a cada individuo dar a conocer el tipo de gobierno que lo impulsaría a respetarlo y eso ya sería un paso ganado para obtener ese respeto. Después de todo, la razón práctica por la cual, una vez que el poder está en manos del pueblo, se le permite a una mayoría, y por un período largo de tiempo, regir, no es porque esa mayoría esté tal vez en lo correcto, ni porque le parezca justo a la minoría, sino porque físicamente son los más fuertes. Pero un gobierno en el que la mayoría rige en todos los casos no se puede basar en la justicia. No es deseable cultivar respeto por la ley más de por lo que es correcto. La única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto. La ley nunca hizo al hombre un ápice más justo, y a causa del respeto por ella, aún él hombre bien dispuesto se convierte a diario en un agente de la injusticia.

Henry David Thoreau

Tomado y adaptado de: hllp://thoreau.eserver.org/spanishcivil.html. Consultado el 25 de enero de 2015.30. La intención principal del autor es

CorrectIncorrect -

Question 6 of 41

6. Question

31. ¿Cuál de las siguientes enunciados contradice la idea de que “la única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto”?

CorrectIncorrect -

Question 7 of 41

7. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 32 A 34 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Similä estaba desconcertada. En condiciones normales, las manadas de orcas de la región cazan solas, pero ese día también había jorobadas y rorcuales nadando y devorando arenques. Aletas dorsales de muchas formas y tonalidades rompían la superficie del agua. Las orcas veloces arreaba arenques mientras las jorobadas saltaban en el aire con las fauces abiertas, engullendo presas antes de que las ballenas asesinas pudieran comerlas, una a una: entre tanto, los rorcuales simplemente mostraban sus aletas dorsales curvadas al emerger para tomar aire y luego volvían a sumergirse para alimentarse en las profundidades. “Jamás he visto algo así ─dijo la bióloga─. ¿Están trabajando juntas para capturar peces?” […].

Similä me cuenta una historia acerca de orcas que demuestra lo poco que sabemos de esa especie. En 1996, el equipo detectó una cría con graves lesiones en la columna y aleta dorsal, tal vez causadas por una embarcación. “Lo llamamos Stumpy, por el daño en su aleta dorsal ─explica─. No es como otras ballenas asesinas, porque no puede cazar y deben cuidarlo”. En vez de vivir con una sola manada, Stumpy nada con al menos cinco grupos distintos que lo alimentan.

“Stumpy es mi mayor misterio, porque no sé qué ocurrirá cuando alcance la madurez sexual ─prosigue Similä─. Pero las otras orcas saben que necesita ayuda y se la proporcionan”. Algunos investigadores sugieren que una manada de orcas forja lazos sociales tan estrechos que sus miembros responden a otros animales y a su entorno como grupo unificado. Tal vez eso, manadas enteras encallan cuando uno solo de sus miembros enfermo se dirige a la costa, y algunos machos mueren al fallecer sus madres. Quizá también esa sea la razón de que muchas orcas ayuden a Stumpy.

Cuando pasamos gran parte de la vida con seres que viven en sociedades cooperativas, recordando su pasado y cuidando de sus congéneres más débiles, nos abrimos al potencial de lo que son capaces de hacer. Por ello, Similä contempló la idea de que las orcas se habían unido a las jorobadas y los rorcuales para cazar peces.

Pero después cambió de opinión. “No estaban colaborando ─me dijo en una conversación telefónica, cuando regresé a casa─. Las jorobadas solo arruinaban todo lo que hacían las orcas. Cada vez que las orcas organizaban el banco de arenques, las jorobadas metían el desorden. Y los rorcuales se aprovechaban”. A las orcas no pareció molestarles, pues no hicieron el menor esfuerzo por escapar, combatir o ahuyentar a los gorrones. Tal vez semejante ecuanimidad era prueba de que, aquel invierno, abundaban los arenques en el Andfjorden y había más que suficiente para todos.

Morell, V. (2015). Estrategias para un festín. National Geographic. Vol 37 / No. 1, julio.

32. De acuerdo con el texto, Similä es una

CorrectIncorrect -

Question 8 of 41

8. Question

33. ¿Cuál de las siguientes citas presenta el problema central que discute el texto?

CorrectIncorrect -

Question 9 of 41

9. Question

34. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una relación entre diferentes voces que presenta el texto?

CorrectIncorrect -

Question 10 of 41

10. Question

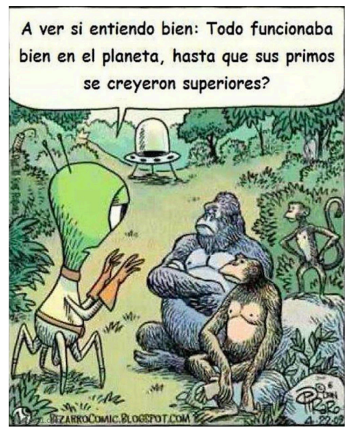

RESPONDA LAS PREGUNTAS 35 A 38 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

35. El personaje que formula la pregunta en la imagen anterior es

CorrectIncorrect -

Question 11 of 41

11. Question

36. La relación entre primos mencionada en la imagen anterior alude a

CorrectIncorrect -

Question 12 of 41

12. Question

37. En la imagen anterior, los tres personajes de la derecha

CorrectIncorrect -

Question 13 of 41

13. Question

38. De acuerdo con la imagen anterior, los primates

CorrectIncorrect -

Question 14 of 41

14. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 39 Y 40 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Ninguna institución separadamente puede comunicar al hombre la cultura. Tampoco puede darle esta visión general tan importante para desarrollar plenamente la creatividad de la persona. Estas actitudes nacen, en primer lugar, de la actividad individual y, en segundo lugar, del clima social de una determinada época. Son muchas veces procesos objetivos que convergen en los individuos y que estos deben decantar, integrar, interpretar. Y estas fuerzas que actúan sobre un individuo le dan, a su vez, nuevos instrumentos, fuerzas nuevas para transformar el medio donde vive, para hacer sus obras que, reunidas, forman ese acervo que se llama la cultura en sentido histórico o social.

Nunca el hombre ha estado más cerca de lograr el propósito de comprender el mundo en que vive. En otros tiempos, menos afortunados que el nuestro, el saber era patrimonio de unos pocos- muy pocos- y los medios de difusión de este saber eran en extremo limitados. Hoy el saber está al alcance de todos: El libro, las publicaciones periódicas, las comunicaciones de masas acercan al hombre a aquello que antes se recataba en la oscuridad de los monasterios medievales o los claustros de las corporaciones- de las corporaciones que se llamaban universidades-. En este sentido, es necesario aceptar como un hecho la afirmación de Gusdorf de que “hoy la universidad está fuera de la universidad”. El mundo, la sociedad, son la fuente en que el hombre puede realizar sus ansias de saber y de cultura.

Por todas estas razones, la universidad, como institución específica, ha perdido la razón de ser. La sociedad moderna cumple su misión frente al saber y frente a la cultura de mil modos maravillosos que no es posible limitar. […] De ahí que no tenga ningún reato en suscribir estas palabras de A.L: Morton en su hermosa obra La utopía inglesa: “ La educación no es ni un misterio reservado a una muy pequeña clase de letrados como en la Inglaterra de Moro, ni una materia distribuida parsimoniosamente en dosis cuidadosamente medidas a los niños durante algunos años y después olvidadas, puesto que no tiene casi ninguna relación con la vida, como en nuestro días; la educación es un perpetuo ensayo de comprensión del mundo en el cual el pueblo entero tiene su parte, tanto como los especialistas del saber que, lejos de construir una secta, son apenas la vanguardia del pueblo, los jefes de una empresa en la que todos pueden participar. Y el saber es estimado y respetado, no en cuanto tal o porque sea el patrimonio de una clase social, sino como medio de desarrollar al máximo las capacidades del hombre.

Tomado y adaptado de: Ruiz, J.E (1966). Critica a la Universidad. Revista Eco.

39. ¿Cuáles son las voces presentes en el texto y de qué manera se relacionan entre sí?

CorrectIncorrect -

Question 15 of 41

15. Question

40. De acuerdo con su estilo y contenido, puede afirmarse que el texto citado es un fragmento de

CorrectIncorrect -

Question 16 of 41

16. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 41 A 43 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

LA AGRICULTURA QUIERE SER UNA SOLUCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Además, de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura también es una de sus causas.

Víctima y culpable del cambio climático mundial, la agricultura también querría demostrar que puede ser una solución al calentamiento global, gracias a un mejor uso de los suelos y tierras agrícolas. Este año, Marruecos vio cómo sus cosechas de trigo caían un 70% por la sequía. Francia también recolectó un 30% menos de trigo respecto al año pasado, tras una primavera de lluvias e inundaciones. En América Latina, el fenómeno de El Niño ha provocado drásticos recortes en las cosechas.

Además de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura también es una de sus causas, al ser responsable de al menos un cuarto de las emisiones mundiales de gas con efecto invernadero. Contribuye directamente al calentamiento global al menos en un 17%, sobre todo por la ganadería, al que se suma de 7% a 14%, relacionados con las modificaciones de las tierras (deforestación…), según la OCDE.

Un desafío colosal

La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lo dijo el 17 de octubre. La agricultura y los sistemas alimentarios requieren una “profunda transformación” para enfrentarse a un desafío colosal y a la vez paradójico: reducir las emisiones y conseguir alimentar cada vez a más gente. De 3.700 millones de habitantes en 1970, la población mundial pasará a 9.700 millones en 2050. Para ello, los proyectos se multiplican, especialmente en África, donde no está asegurada la autonomía alimentaria.

Un grupo de científicos franceses propone un proyecto llamado “4 por 1000” o “agro-ecología”. Según ellos, si se utilizan cada año un poco más los prados y los campos para bombear carbono, al mismo tiempo que se cultiva de otra forma, se podría conseguir almacenar 0,4% más de carbono por año en los suelos, y frenar así el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. El uso de las tierras agrícolas se ha convertido en un tema central en las negociaciones sobre el clima que se están llevando a cabo en Marrakech esta semana, bajo los auspicios de la ONU.

Tomado de: Semana Sostenible

41. El texto anterior se publicó en

CorrectIncorrect -

Question 17 of 41

17. Question

42. De acuerdo con el texto, tanto la OCDE como la FAO

CorrectIncorrect -

Question 18 of 41

18. Question

43. Considere el siguiente fragmento del texto: “Además de sufrir las consecuencias del cambio climático, la agricultura también es una de sus causas, al ser responsable de al menos un cuarto de las emisiones mundiales de gas con efecto invernadero”.

En este fragmento, la expresión subrayada indica que la agriculturaCorrectIncorrect -

Question 19 of 41

19. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 44 A 46 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

LA TIERRA SOBREPASA SUS LÍMITES PLANETARIOS

En septiembre de 2009, la revista científica Nature publicó un especial en el que trataba de establecer los límites planetarios que la humanidad no podría sobrepasar pues, de lo contrario, enfrentaría una situación irreversible. Los artículos fueron elaborados por un grupo de 28 reconocidos investigadores liderados por Johan Rockström, un científico sueco especializado en temas de sostenibilidad mundial y director de Resiliencia de Estocolmo.

“Se trata de un intento meritorio de cuantificar las limitaciones de nuestra existencia en la Tierra y proporcionar una buena base para la discusión y el futuro. La definición de los límites para nuestro crecimiento y existencia en este planeta no sólo es un gran desafío intelectual; también es una fuente potencial de información necesaria para los políticos”, dijo entonces Nature en su editorial.

Ahora, cinco años y medio después de haber dado a conocer esos nueve desafíos, un par de nuevas investigaciones advierten sobre una realidad que la ciencia había vaticinado desde hace tiempo: cuatro de esos límites planetarios, entre los que también se encuentran el uso de agua dulce, la acidificación de los océanos y la modificación de organismos, ya fueron superados. Se trata del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el cambio en el uso de la tierra y los altos niveles de nitrógeno y oxígeno generados por el excesivo uso de fertilizantes.

Esa fue la conclusión a la que llegaron dos estudios publicados en la revista Science y coordinados por Will Steffen, director del Instituto del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia (ANU) e investigador del Centro de Resiliencia de Estocolmo.

De acuerdo con Steffen, el auge económico que vive la humanidad desde 1950 ha acelerado la trasgresión de esos límites. “La población urbana se ha multiplicado por siete, el uso de energía se ha quintuplicado y la cantidad de fertilizantes es ocho veces mayor. La pérdida de biodiversidad es cien veces más rápida de lo experimentado hasta mediados del siglo XX. Nos estamos acercando a unos puntos críticos que será mejor no atravesar”, dice.

Entre las amenazas más graves que hoy enfrenta el mundo están la expansión de zonas urbanas, la sobrepoblación, las altas emisiones de CO2 (hasta el momento hemos lanzado 1.900 gigatoneladas, cuando el máximo posible es 2.900) y la excesiva deforestación de zonas tropicales como los bosques del Amazonas. En esta región, el área de selva destruida en los últimos cuarenta años fue equivalente a dos veces la superficie de Alemania: 763.000 km2.

Estar al límite no implica estar al borde del precipicio, pero sí es una gran advertencia, a la que debería sumarse otro factor que ratificaron el pasado viernes la Nasa y la Administración para el Océano y la Atmósfera de Estados Unidos: 2014 fue el año más caluroso de toda la historia.

Para los autores del artículo, esto indica que en un futuro no muy lejano el mundo va a ser menos hospitalario para las sociedades. “Estos cambios están llevando a la Tierra a un estado más hostil para los humanos”.

Tomado y adaptado de: Medio Ambiente (2015, 18 de enero). La tierra sobrepasa sus límites planetarios. Recuperado de https://

www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/tierra-sobrepasa-sus-limites-planetarios-articulo-53860844. El enunciado “cuatro de esos límites planetarios, entre los que se encuentran el uso de agua dulce, la acidificación de los océanos y la modificación de organismos, ya fueron superados” significa que

CorrectIncorrect -

Question 20 of 41

20. Question

45. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta la tesis del texto?

CorrectIncorrect -

Question 21 of 41

21. Question

46. De acuerdo con el texto anterior, la humanidad se acerca a un límite que es mejor no traspasar porque

CorrectIncorrect -

Question 22 of 41

22. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 47 Y 48 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el Gran Hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden le explica al protagonista el principal propósito del régimen.

No habrá lealtad; no existirá más fidelidad que la que se debe al Partido, ni más amor que el amor al Gran Hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos. Pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano… incesantemente.

Tomado de: Orwell, George. 1984. Barcelona: Ediciones Destino. 2008

47. El régimen del Gran Hermano se opone a que sus ciudadanos sean

CorrectIncorrect -

Question 23 of 41

23. Question

48. El planteamiento ideológico del Gran Hermano privilegia

CorrectIncorrect -

Question 24 of 41

24. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 49 Y 50 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Un río separaba dos reinos; los agricultores lo utilizaban para regar sus campos, pero un año sobrevino una sequía y el agua no alcanzó para todos. Primero se pelearon a golpes y luego los reyes enviaron ejércitos para proteger a sus súbditos. La guerra era inminente; el Buddha se encaminó a la frontera donde acampaban ambos ejércitos.

«Decidme», dijo, dirigiéndose a los reyes: «¿qué vale más, el agua del río o la sangre de vuestros pueblos?»

«No hay duda», contestaron los reyes, «la sangre de estos hombres vale más que el agua del río».

«¡Oh, reyes insensatos», dijo el Buddha, «derramar lo más precioso por obtener aquello que vale mucho menos! Si emprendéis esta batalla, derramaréis la sangre de vuestra gente y no habréis aumentado el caudal del río en una sola gota».

Los reyes, avergonzados, resolvieron ponerse de acuerdo de manera pacífica y repartir el agua. Poco después llegaron las lluvias y hubo riego para todos.

49. Según el relato, los dos reinos se pelearon porque

CorrectIncorrect -

Question 25 of 41

25. Question

50. En el relato, el narrador

CorrectIncorrect -

Question 26 of 41

26. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 51 Y 52 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Su cuerpo apareció en la sala. La policía lo encontró acurrucado sobre una alfombra sucia. Una vecina dio la alarma, alertada por el olor fétido que salía del apartamento. La vivienda le pertenecía a un tal George Bell que vivía solo, así que era fácil suponer que el cuerpo era suyo. Sus vecinos le habían visto por última vez seis días antes, el domingo. El auto que movía de lado a lado de la calle para evitar las multas de tráfico se habían quedado desde el jueves en el lado equivocado con una sanción en el parabrisas. Su vecina le llamó por teléfono sin obtener respuesta…

Cincuenta mil personas mueren al año en Nueva York. La mayor parte de quienes mueren tiene amigos y parientes que se enteran de inmediato. Unos pocos mueren solos, sin testigos. Nadie reclama sus cuerpos, nadie guarda luto. Apenas un nombre en una lista. En la de 2014, George Bell, de 72 años, fue uno de ellos. George Bell, nombre simple, dos sílabas. Sin respuestas sobre quién era, cuál fue su vida, qué le preocupó, a quien amó o quién le amó. Como la mayor parte de los neoyorkinos, su vida transcurrió al margen. Cuando los bomberos forzaron la puerta, la policía irrumpió en una vivienda llena de cosas. No cabía duda de que se trataba de uno de esos ancianos, aquejados de síndrome de Diógenes, que lo acumulan todo.

En la oficina del condado trabajan tres investigadores que peinan las viviendas de los fallecidos y buscan pruebas de qué pudieron poseer en vida o de quienes pudieron ser sus familiares. Es un trabajo peculiar ese de ver lo que alguien guardó. El 24 de julio, dos investigadores, Juan Plaza y Ronald Rodríguez, ingresaron al apartamento de Bell. Habían visto cosas peores. Como una vivienda tan llena de cosas que su inquilina murió de pie porque era imposible caerse. O un lugar del que tuvieron que salir espantando pulgas…

Rebuscaron entre la anarquía del apartamento, de 74 metros cuadrados. El aire, denso y hediondo. Por única cama, el sofá. Parecía que alguien había saqueado dormitorio y baño. La cocina estaba llena de basura, inservible. El grifo no funcionaba. Hacía mucho que la estufa no se usaba para cocinar. Hurgar entre las posesiones de los muertos, percibiendo su miseria, ha cambiado a estos hombres. Rodríguez, de 57 años, divorciado, siente la urgencia. “Trato de vivir la vida como si fuera el último día… nunca sabes cuándo te vas a morir”. La soledad de tantas muertes ha hecho mella en Plaza, tiene miedo de ser él quien acabe tirado en el suelo. “Este trabajo enseña mucho… Aprendes que debes compartirte. La gente se muere sin tener con quien hablar. Se muere y los parientes salen de quién sabe dónde. ‘Era mi tío. Era mi primo. Dame lo que tenía’. Dame, dame. Pero en vida nunca le hicieron una visita. Me cambió la vida desde que trabajo en esta oficina”…

Kleinfield, N. R. (2015, diciembre). Morir solo en Nueva York. The New York Times. Recuperado y adaptado el 23 de junio de 2016 de: https://www.nytimes.com/ 2015/10/18/universal/es/george-bell-morir-solo-en-nueva-york.html?_r=0

51. Considere el siguiente fragmento: George Bell, nombre simple, dos sílabas. Sin respuestas sobre quién era, cuál fue su vida, qué le preocupó, a quien amó o quién le amó. Como la mayor parte de los neoyorkinos, su vida transcurrió al margen. Al indicar el número de sílabas del nombre del fallecido, el autor busca

CorrectIncorrect -

Question 27 of 41

27. Question

52. Considere el siguiente fragmento: Este trabajo enseña mucho… Aprendes que debes compartirte. La gente se muere sin tener con quien hablar. Se muere y los parientes salen de quién sabe dónde. ‘Era mi tío. Era mi primo. Dame lo que tenía’. Dame, dame. Pero en vida nunca le hicieron una visita. Me cambió la vida desde que trabajo en esta oficina.

El anterior pasaje muestra que el investigador Juan Plaza

CorrectIncorrect -

Question 28 of 41

28. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 53 Y 54 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

¿CÓMO ILUSTRARÍAS EL MAL MOMENTO QUE VIVE LA ECONOMÍA PORTUGUESA?

Otra de las aportaciones de Peirce al campo de la semántica (el estudio de los significados) fue la clasificación de los signos por tipos. En función de la relación existente entre signo y objeto, Peirce definió tres tipos de signos: íconos, indicios y símbolos. Los íconos son signos que mantienen una relación de semejanza con aquello que representan. Por ejemplo, en la fotografía en una casa reconocemos algunos de los atributos formales de una casa (las proporciones, los elementos que la componen, etc.) y, por lo tanto, interpretamos que lo que estamos viendo es este elemento. De mismo modo, para que podamos considerar una determinada ilustración como el ícono de una casa, tiene que tener una serie de rasgos que la hagan identificable, como un tejado, una chimenea o una puerta de entrada. Una fotografía tiene un grado alto de iconicidad mientras que un dibujo seguramente lo tiene más bajo (normalmente diremos que es menos “realista”), pero ambos casos son íconos, porque se asemejan al objeto que representan. El segundo tipo de signo, los indicios, mantiene una conexión asociativa real con el objeto, a menudo mediante una relación causa/efecto. Una huella es un indicio del paso de un animal por un determinado lugar, una columna de humo es un indicio de la presencia de fuego, etc.; sin embargo, ni la huella ni el humo son en sí mismos la imagen del animal o del fuego. Y, por último, los símbolos. Los símbolos son signos que no mantienen una relación lógica o intuitiva con su significado sino que están conectados con él por una convención.

Por tanto, es necesario a persona que vaya a interpretarlos haya aprendido antes cuál es la relación que se establece entre un símbolo y su significado. Por ejemplo, casi todo el mundo reconoce el símbolo de la Cruz Roja, aunque no posea ningún rasgo físico que lo conecte con aquello que simboliza. La imagen de arriba contiene estas tres categorías de signos. El gallo, un conocido souvenir que nos e también como símbolo de Portugal, es un ícono. La cabeza gacha y la lagrimita con la que hemos modificado la imagen original son indicios de que el país, o más concretamente, su economía, no va bien.

Tomado de: Jardí, E. (2012). Tipos de signos. En: E. Jardí (ed.) Pensar con imágenes, pp. 46-47. Barcelona: Gustavo Gil Editorial

53. Según el texto, la ilustración es un ícono de un gallo porque

CorrectIncorrect -

Question 29 of 41

29. Question

54. Considere esta imagen:

Según la tipología de Peirce, esta esCorrectIncorrect -

Question 30 of 41

30. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 55 Y 56 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Yo creo que un buen conversador puede llamarse aquel que sabe manejar la batuta en la tertulia, sin dejar decaer a los que en ella actúan como lo hace el director de orquesta con los músicos del concierto… El que acepta las interrupciones y las aliña con su ingenio o su gracia… El que habla poco de sí mismo…Y del prójimo, solamente cuando se llegue el caso de contar de él alguna anécdota sustanciosa.

Y, ahora que hablamos de anécdotas, reconozcamos que siempre han sido ellas la sal de la conversación. Nada hay tan interesante como conocer la personalidad de las gentes a través de los hechos de su vida. Y el tema es inagotable, porque la humanidad es una mina que jamás acabaremos de explotar.

Por ejemplo, a don Pepe Sierra ─el acaudalado antioqueño que no dejó al morir sólo millones, sino también sabias reglas para llegar a conseguirlos─ lo pinta de cuerpo entero la anécdota de la vaca:

─ Don José María ─le dijo alguna vez el encargado de una de sus haciendas─ se acaba de rodar por el precipicio una de las vacas y la encontraron muerta en la cañada…

─ Pues no hay más remedio que enterrarla, mi amigo.

─¿Enterrarla, don Pepe…? La vaca estaba sana …. y los peones me piden que les deje aprovechar la carne…─ No importa… Que la entierren ligerito. No quiero que se me sigan rodando las demás.

Tomado de: Ospina de Navarro, S. (1983). El arte de Conversar. En Crónicas. Medellín: Susaeta.

55. De acuerdo con el texto, la anécdota de la vaca es

CorrectIncorrect -

Question 31 of 41

31. Question

56. Considere la siguiente síntesis del texto:

Según la autora, el buen conversador no es aquel que habla de sí mismo; más bien, es el que dirige una conversación, procurando que todos participen. El buen conversador emplea relatos valiosos que permiten conocer la personalidad de los individuos a través de los eventos de su vida, como ocurre, por ejemplo, con la anécdota de la vaca, gracias a la cual se puede conocer la personalidad del acaudalado antioqueño don pepe Sierra, quien cuidaba de sus bienes.

La anterior síntesis es

CorrectIncorrect -

Question 32 of 41

32. Question

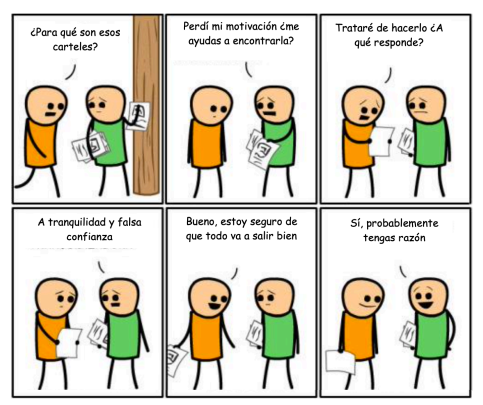

RESPONDA LAS PREGUNTAS 57 Y 58 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

57. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el evento narrado en la historieta?

CorrectIncorrect -

Question 33 of 41

33. Question

58. La línea curva que aparece sobre las cabezas de los personajes indica

CorrectIncorrect -

Question 34 of 41

34. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 59 A 61 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Lo que llaman la “Ley Seca”, a estilo y texto yanquis, está en la mente de varios legisladores y en el corazón de muchos colombianos. Ignoramos si saldrá temprano o tarde o si no saldrá esta ley prohibitiva; vista por un lado, parece un prodigio de redención; vista por otro lado, bien puede parecer una solemne necedad. Prodigo, si por ella logran acabarse los crímenes que el consumo de alcohol provoca; necedad, si por ella se entregan las gentes a otras bebidas que las envenenen y las enloquezcan más que el aguardiente de caña y la chicha.

Que con la ley se evitarían crímenes de sangre y otras bestialidades es cierto, ciertísimo. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha: la Ley Seca, aunque rija oficial y aparentemente, en cualquier parte, es imposible físico y moral. Para establecerla habría que tumbar instituciones, leyes sobre tributos, sobre industrias, sobre comercio; habría que acabar con la química, con el reino vegetal y con el agua del cielo. El tal linaje humano parece necesitar de algo que lo intoxique, bien porque se lo exija el organismo, bien por buscar en la embriaguez olvido de pesares o mirajes de ilusión. ¿Quién se escapa de la quimera? Todos los pueblos, bárbaros o avanzados, han perseguido, en todo tiempo y lugar, los “paraísos artificiales” que ofrece el alcohol.

Tomado y adaptado de: Carrasquilla, Tomás (1922). “Discos cortos II”. En: Valle, M. (ed.) (1997). La crónica en Colombia: medio siglo de oro. Bogotá: Presidencia de la República.

59. ¿Cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del segundo párrafo?

CorrectIncorrect -

Question 35 of 41

35. Question

60. Para demostrar que la Ley Seca NO puede establecerse, el autor supone que

CorrectIncorrect -

Question 36 of 41

36. Question

61. Teniendo en cuenta el texto, ¿cuál de las siguientes opciones apoya fuertemente la idea de que la Ley Seca permitiría evitar “crímenes de sangre”?

CorrectIncorrect -

Question 37 of 41

37. Question

RESPONDA LAS PREGUNTAS 62 A 64 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

¿LA VIDA NO TIENE SENTIDO?

En ocasiones la mayoría de las personas sentimos que la vida es absurda, y algunos lo sienten de manera vivida y continua. Pero las razones que usualmente se ofrecen en defensa de esa convicción son patentemente inadecuadas: no podrían explicar por qué la vida es absurda. Consideremos algunos ejemplos.

En primer lugar, suele hacérsenos notar que nada de lo que hagamos tendrá importancia dentro de un millón de años. Pero si eso es verdadero, entonces por la misma razón nada de lo que ocurra en un millón de años tiene importancia ahora. En particular, no importa ahora que en un millón de años nuestros actos carezcan de importancia. Incluso si supiéramos que lo que hagamos ahora sí tendrá importancia dentro de un millón de años, ¿en qué manera ayudaría a evitar que nuestras preocupaciones presentes resulten

absurdas?En segundo lugar, las cosas que se dicen para expresar lo absurdo de nuestras vidas suelen estar relacionadas con nuestra posición espaciotemporal: somos pequeños puntos en la infinita vastedad del universo; nuestras vidas son meros instantes incluso en una escala de tiempo geológica, por no hablar de una escala cósmica: en cualquier minuto estaremos todos muertos. Pero obviamente ninguno de estos hechos evidentes pueden ser los que hacen que la vida sea absurda. Supongamos que viviéramos por siempre; ¿una

vida que ya es absurda si dura setenta años, no resultaría infinitamente absurda si durara por toda la eternidad? Y si nuestras vidas resultan absurdas dado nuestro actual tamaño, ¿por qué serían menos absurdas si ocupáramos todo el universo (ya sea que nosotros fuéramos más grandes, o más pequeño este último)? La reflexión acerca de nuestra pequeñez y brevedad parece estar íntimamente

conectada con la sensación de que la vida carece de sentido; pero no resulta claro cuál es esa conexión.En tercer lugar, se puede decir que la vida no tiene sentido porque no tenemos un fin último en la vida: uno estudia y trabaja para ganar dinero, para pagar por ropa, alojamiento, entretenimiento, comida, para mantenerse de año a año, quizá para sostener una familia y seguir una carrera, pero ¿cuál es el fin último? Se trata de un elaborado viaje que conduce a ninguna parte. Sin embargo, no es necesaria ninguna justificación ulterior que haga razonable tomar una aspirina para una jaqueca, asistir a la exhibición de un pintor que uno admira, o evitar que un niño apoye su mano con una estufa encendida. Para que estos actos tengan sentido no es

necesario ningún contexto más amplio ni ningún propósito superior.Tomado y adaptado de: Nagel, T. (1971). The Absurd. En The journal of Philosophy, pp. 716-727. Vol. 68, No. 20, Sixty-Eighth Annual Meeting of the American Philosophical Association Eastern Division.

62. Considere el siguiente resumen del anterior texto: Aunque muchas personas tienen la idea de que la vida no tiene sentido, las razones que se suelen ofrecer a favor de esta idea no son buenas. En términos generales, estas razones tienen que ver o bien con nuestros rasgos espaciotemporales o bien con la importancia futura de nuestras acciones presentes. Aunque estas razones expresen cierto malestar que muchos puedan sentir en algún momento de su vida, dichas razones no son buenas, pues no muestran realmente lo que hace que la vida sea absurda: en primer lugar, la finitud y el espacio ocupado parecen irrelevantes para determinar que una vida sea absurda, pues una vida eterna o la vida de un ser gigantesco no serían menos absurdas que las vidas de los humanos actuales. En segundo lugar, el hecho de que lo que hagamos ahora sí tenga importancia en un futuro remoto no muestra cómo lo que hagamos ahora no sea, ahora mismo, absurdo.

El anterior resumen es

CorrectIncorrect -

Question 38 of 41

38. Question

63. A partir del texto anterior se puede construir el siguiente argumento:

Si nuestra vida no tiene sentido debido a que ocupamos un minúsculo lugar en el universo, entonces al ocupar un lugar de grandes proporciones nuestra vida tendría más sentido. No obstante, la vida no tendría más sentido al ocupar un lugar de grandes proporciones. En conclusión, no es verdad que la vida no tenga sentido debido al tamaño del espacio que ocupamos en el universo.El anterior argumento es

CorrectIncorrect -

Question 39 of 41

39. Question

64. Considere el siguiente enunciado:

“La felicidad es el fin último de la vida”.

Este enunciado permite

.CorrectIncorrect -

Question 40 of 41

40. Question

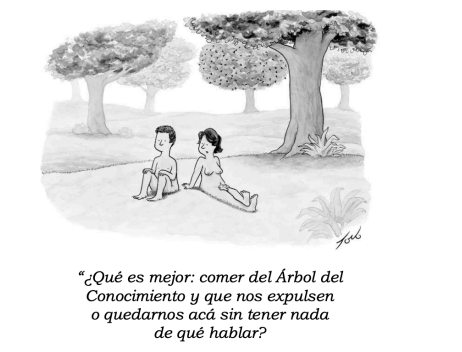

RESPONDA LA PREGUNTA 65 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

65. Los personajes de la caricatura aparecen desnudos porque

65. Los personajes de la caricatura aparecen desnudos porque

.CorrectIncorrect -

Question 41 of 41

41. Question

66. La anterior imagen se refiere al

CorrectIncorrect